太原

更换城市查看:2739作者:天目新闻 2022-10-29 13:42

这两天,关于“斯人”还是“是人”,网友们已经吵翻了天。话题#故天将降大任于是人,还是斯人?#登上微博热搜榜第一位,当天阅读量直逼四亿。

此次争论源自日前一位网友发布的文章《出大事了,我们这个时空的时间线似乎被人动了!》。文章中这位网友称记忆中初中时期背诵的课文“故天将降大任于斯人也”,变成了“天将降大任于是人也”。这一说法得到了海量网友的认可。到底是网友记忆出现了偏差,还是教材真的变了?

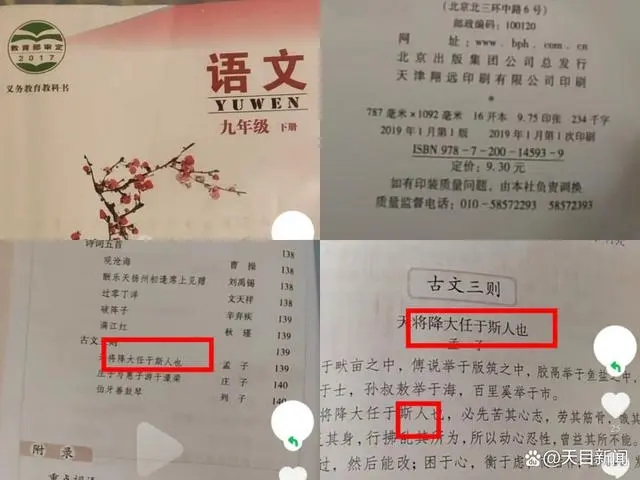

记者多方调查后发现,至少在北京出版社2019年出版的义务教育教科书《语文》(九年级下册)、冀教版小学语文教材(五年级下册)和武汉大学出版社出版的《大学语文》中,都曾出现过“斯人”的版本。

三本教材中都有“斯人”

其实,“斯”和“是”这两个字,都表示“这”的意思,两个字的用法和意思本来就非常接近,因此也容易发生混用。

记者在检索资料后发现,真有网友晒出了一些“斯人”版本的教材。

一位北京的网友翻阅了自家孩子2019年上初中时的语文课本,发现里面赫然写着“天将降大任于斯人也”。

这篇文章被收录在北京出版社2019年出版的义务教育教科书《语文》(九年级下册)的《古文三则》。这位网友告诉天目新闻记者:“这是我家孩子上中学的时候用的书,2019年在用。”

记者随即在中国国家版本馆中搜索此书的ISBN(书号),确实找到了这本教材。搜索结果显示,此书出版于2019年1月。

中国国家版本馆搜索截图。

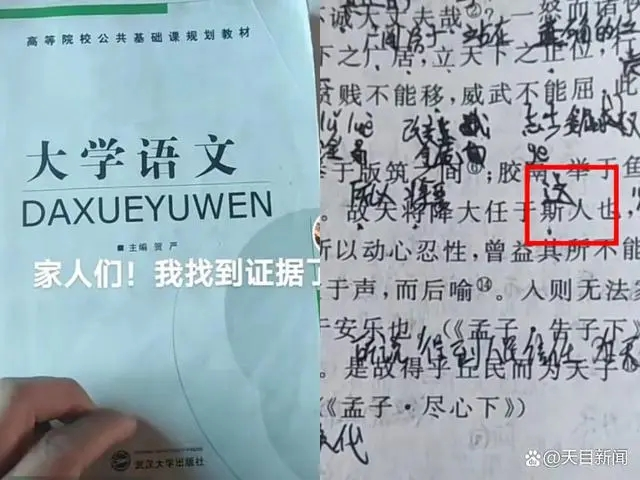

还有网友在武汉大学出版社出版的《大学语文》教材中找到了“斯人也”的字样。

武汉大学出版社出版的《大学语文》教材。图片源自网络

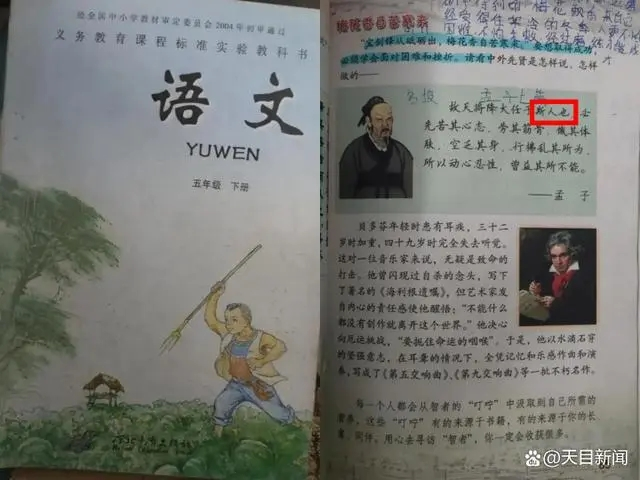

此外,冀教版小学五年级下册语文教材第85页的引用中也出现了“斯人也”版本。

冀教版小学五年级下册。图片源自网络

换句话说,起码在一些网友的记忆中,他们学到的的确是“斯人也”。

哪个版本权威?

人教社称其教材一直为“是人”

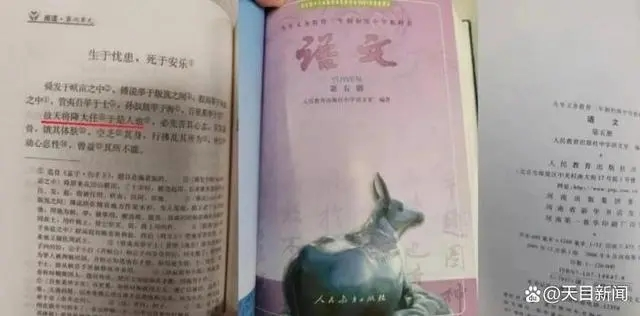

而在更多网友的记忆中,这句大家耳熟能详的古文出现在人教版语文教材一篇题为《生于忧患死于安乐》的课文中,选自《孟子·告子下》。

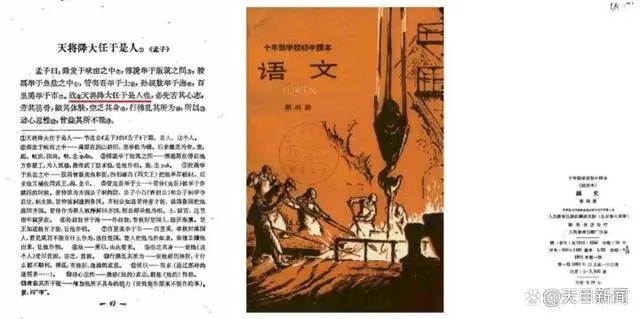

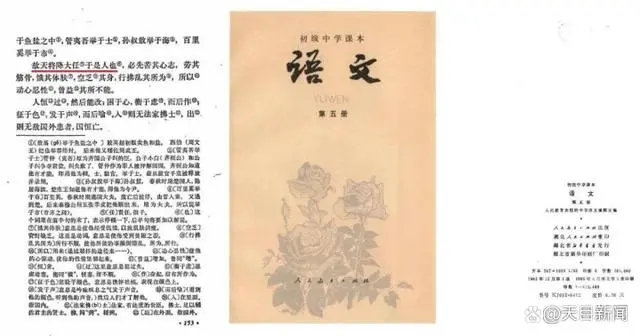

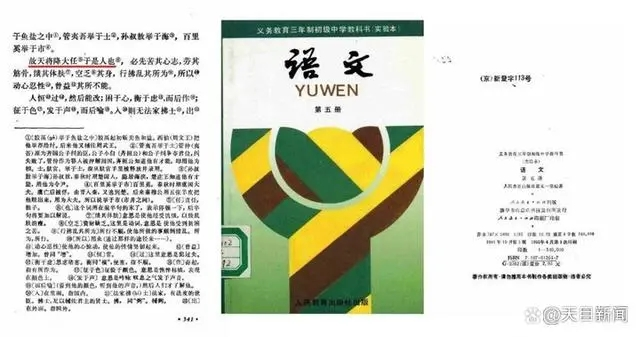

这个话题出现后,网友们纷纷翻箱倒柜找出各版语文教材并在网上晒出截图。截图显示,人教社1961年、1982年、1991年和2001年四个版本的语文教材中确实均写着“是人”。

人教社1961年版初中语文教科书。图片源自网络

人教社1982年版初中语文教科书。图片源自网络

人教社1991年版初中语文教科书。图片源自网络

人教社2001年版初中语文教科书。图片源自网络

对于此次争论,人民教育出版社语文编辑部在10月26日接受相关媒体采访时就表示,自从1961年该出版社收录这篇课文以来,历届教材文章一直都是“故天将降大任于是人也”,从未有过“故天将降大任于斯人也”。

杭州惠兴中学教龄39年的语文老师程建飞则在接受天目新闻采访时表示,关于“是人”还是“斯人”的问题,老师们在教学中也时常会探讨。但可以肯定的是,近些年学校使用的几版语文教材中出现的都是“是人”。程建飞表示,作为面向全国中学生的规范教材,里面的文章都经过编辑团队的仔细校对,应该都是参照了较为权威的古代文献。

桐乡市凤鸣高级中学语文教师陆晨华家中收藏了不少古文书籍,他在接受天目新闻记者采访时说,相对权威的古书,如汉代赵歧注的《孟子注疏解经》以及南宋形成的十三部儒家经典《十三经》,上面记载的都是“是人”。“其实很多出土的简牍帛书上面,也可以看到很多的错别字。”陆晨华说。

“斯人”版为何流行?可能有语义学、传播学、心理学多种原因

记者在身边做了一个简单的调查,10个人中有九个说自己以为“斯人”是对的。为何“斯人”版更流行?这可能要从语义学、传播学、心理学等等方面来找原因。

浙江古籍出版社资深编辑路伟从大众“口口相传”特性的角度,提供了一种解惑思路。

他告诉天目新闻记者,“是”作为“这”的意思在现代汉语中已经很少用了,因此人们可能对这种用法相对陌生一些:“发生误传也可能是因为,在一些地方的方言中,平翘舌音发音不标准,因此在口口相传中将翘舌音‘是’发成了更快、更好发音的平舌音‘斯’。”

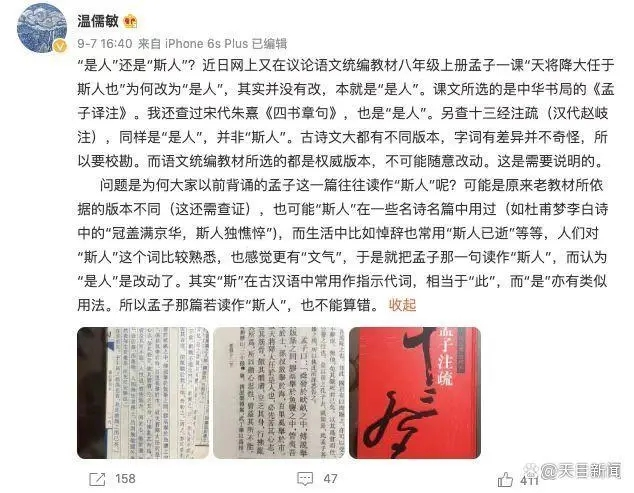

教育部统编中小学语文教科书总主编、北京大学中文系教授温儒敏的看法也比较接近。他此前曾发微博表示,大家读作“斯人”可能是因为这个词在许多名诗名篇中出现过,并且生活中“斯人已逝”这些常用的表达使我们对“斯人”这个词较为熟悉,也感觉更有“文气”,所以读作“斯人”。

温儒敏社交媒体截图。

从另一个角度来说,在某些事情上,大众传媒的影响力可能比老师上课教的大得多。

有网友表示,自己对这句话最深的印象来源并不是课本,而是古早的电视剧之中,当时演员的台词念的就是“斯人”。也有网友认为,群体性错误记忆的出现和心理暗示有关。因为人倾向于相信别人所说的是正确的。一旦有错误信息出现,很可能误导了既有记忆的真实性。

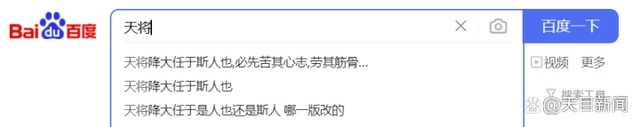

天目新闻记者在搜索引擎中输入“天将”两个字时,自动排列在第一位的结果也是“斯人”的版本。在这样的“耳濡目染”之下,也不难理解为什么“斯人”版本能在大家的心中留下如此深刻的印象了。

搜索引擎截图。

10月27日晚,记者也就这个问题请教了文化学者、北京师范大学教授于丹。

她的说法挺有意思:“我个人认为这个考据意义不大,应该属于学术领域的研讨。大众只要关心大任之所受的磨砺就好,这是文化真正的意义。”

一个热搜,能让大家更关心《孟子》的文本,从而愈发走近中国传统文化,这才是争论的价值所在。

扫描二维码关注微信